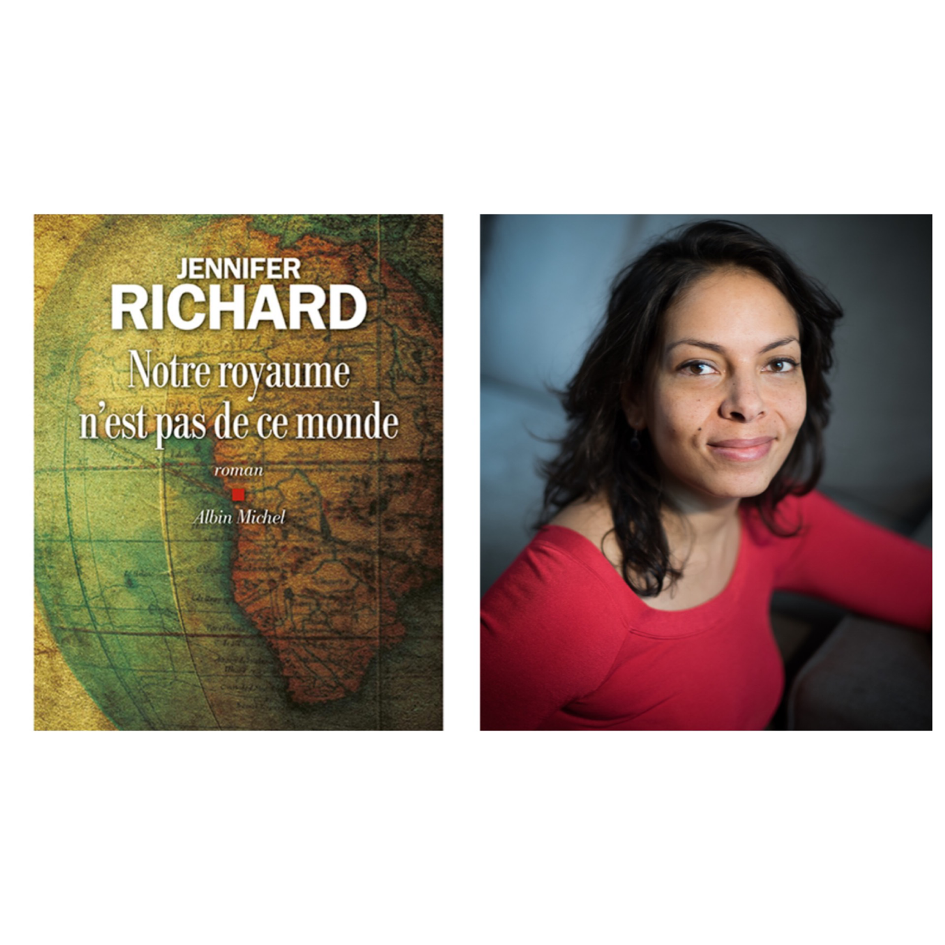

Jennifer Richard est une écrivaine franco-américaine d’origine guadeloupéenne. Avec « Notre royaume n’est pas de ce monde », publié chez Albin Michel, elle signe un roman audacieux sur l’impérialisme et la colonisation en Afrique. Dans cette interview qu’elle a bien voulu nous accorder, l’auteure revient sur certains aspects sombres de la colonisation congolaise tout en mettant en situation une histoire parallèle qui convoque des personnages tels Patrice Lumumba, Thomas Sankara, Che Guévara. Entretien.

Si vous pouvez vous présenter au public ivoirien.

Auteure d’une dizaine de romans (littérature générale, jeunesse, polar), je suis née aux Etats-Unis en conséquence du « rêve américain » nourri par mes parents. J’ai ensuite grandi dans les territoires d’Outre-mer français, puis à Paris. Après avoir étudié le droit, j’ai travaillé pour la télévision en tant que documentaliste (je cherchais et négociais les images d’archives) en parallèle de l’écriture. Je vis aujourd’hui à Berlin, en Allemagne.

Comment est né votre rapport à l’écriture ?

J’ai conscience que l’impact de la littérature s’amenuise, mais j’assume toujours le rôle que j’attribue aux écrivains, qui est celui d’ouvrir des fenêtres, de proposer un point de vue personnel sur une situation, qu’elle soit politique, historique ou psychologique.

Quelles sont vos sources d’inspiration pour votre travail littéraire ?

J’ai été marquée par les récits de la Première Guerre Mondiale, puis par les récits d’autres guerres, d’autres expériences traumatisantes, et je me suis passionnée pour la littérature de témoignage et d’aventure. Je lis aujourd’hui peu de romans de pure fiction, j’ai besoin de savoir ce que l’auteur a dans les tripes et pourquoi il veut me raconter son histoire. Je recherche donc la dimension philosophique, historique ou spirituelle. Ou alors, le roman doit être très drôle.

Jennifer Richard, vous avez publié récemment chez Albin Michel Notre royaume n’est pas de ce monde… Comment est née l’idée d’écrire ce roman ?

Ce roman est la suite d’un précédent, Il est à toi ce beau pays. Bien que les deux livres puissent se lire indépendamment, ils constituent une page de l’histoire triangulaire entre les Etats-Unis, l’Afrique centrale et l’Europe. Ce n’est pas un hasard si la colonisation de l’Afrique centrale par les Etats européens est concomitante à la période de la ségrégation. J’ai voulu mettre en avant les raisons économiques de ces événements.

Dans le sillage de l’abolition de l’esclavage par les Etats-Unis, l’Europe prétexte l’éradication de l’esclavage pratiqué par les Musulmans en Afrique pour prendre pied sur le continent. Plus tard, les indépendances proclamées par les Etats africains précipitent la fin de la ségrégation aux Etats-Unis, qui n’aurait autrement pas pu prétendre y exercer leur influence.

Quelle est dans Notre royaume n’est pas de ce monde la part de la recherche documentaire et de l’imagination créatrice ?

Dans le corps du récit, j’ai laissé peu de place à l’imagination pour la simple raison que la réalité est indépassable. Chaque chapitre narre un événement authentique, à la date et au lieu auxquels il s’est déroulé. Les liens entre les personnages sont réels et, si je me suis permis de créer des dialogues et de connecter des faits, c’est parce que la forme romanesque me permet de glisser mon point de vue tout en m’insérant dans la tradition littéraire que j’aime. Par ailleurs, j’ai choisi de casser la narration classique : j’ai ajouté une dimension fantastique à travers la Réunion des Insurgés, à laquelle le personnage d’Ota Benga convoque plusieurs dizaines de personnalités politiques et intellectuelles qui ont été assassinées pour leurs idées.

L’histoire d’Ota Benga est à couper le souffle. Elle choque même… Comment avez-vous découvert ce pygmée ?

Lors d’un voyage à New York, je feuilletais le Guide du routard. A la page du zoo du Bronx, un petit encart indiquait qu’un Pygmée du nom d’Ota Benga y avait été exposé en 1906 pendant trois semaines. J’ai été choquée, bien entendu. Pas d’un point de vue politique, mais psychiatrique. Je me suis demandé comment un homme avait pu supporter une telle expérience. J’ai entrepris des recherches dans l’idée d’écrire sur lui. La tâche m’est rapidement apparue trop ardue. Pour trouver le ton juste, il m’aurait fallu être ethnologue et partir sur le terrain. Mais la documentation dans laquelle j’avais commencé à plonger m’a ouvert les yeux sur une période dont j’ignorais tout. A ce moment, j’ai reçu un véritable choc politique qui a changé mon rapport à la société.

D’un point de vue plus romanesque, j’ai aussi découvert des personnages hauts en couleur, comme le missionnaire qui est allé chercher Ota Benga en Afrique centrale, Samuel Verner, fils de propriétaire d’esclaves dans le sud des Etats-Unis, fantasque et schizophrène. Léopold II et sa maîtresse adolescente, Blanche Delacroix. J’ai découvert le combat de la Congo Reform Association, dont étaient membres Mark Twain, Arthur Conan Doyle, Booker T. Washington, Anatole France, et le semi-échec qu’ils ont rencontré. Avant tout cela, il y eu même un Noir américain au destin formidable, qui a eu le courage d’écrire une lettre ouverte au gouvernement américain pour le presser d’arrêter les exactions du roi des Belges au Congo. La lettre, bien que publiée dans la presse, est restée sans effet. J’ai découvert que les années recouvrent toutes les indignations, toutes les causes, et qu’à chaque génération, le combat reprend avec de nouvelles forces, vierges des découragements passés.

A la lecture de ce roman, on ressent chez vous un intérêt évident pour l’Histoire, pour la colonisation de l’Afrique et pour l’impérialisme. D’où vous provient cette passion ?

Jusqu’alors, je m’intéressais à des périodes précises de l’histoire (notamment la Première Guerre Mondiale, la guerre d’Indochine, ou encore la guerre d’Algérie, que mon père a subie en tant que conscrit). Mais concernant la colonisation en elle-même, j’en étais restée au programme du bac, à savoir : la décolonisation. En fouillant dans les archives de presse entre 1873 (la mort de l’explorateur britannique David Livingstone) et 1916 (la bataille de Tabora, en actuelle Tanzanie) d’une part, et dans les récits des missionnaires, agents coloniaux et militaires d’autre part, je me suis rendu compte que les propos différaient totalement. Et que la dissonance était la même de nos jours. C’est cette différence, que j’essaie de creuser, dans mes romans, car je trouve la politique bien plus intéressante sous l’angle économique que sous l’angle sentimental.

Vous avez laissé le pygmée raconter son histoire… Est-ce pour ne pas qu’on vous soupçonne de parti-pris ?

J’ai choisi de donner la parole à un Pygmée en tant que membre d’un des peuples les plus méprisés sur l’échelle économique, selon laquelle un Pygmée est un homme dont le mode de vie gêne l’exploitation d’une parcelle de terre, et que l’on préfère encore voir en déclassé alcoolisé aux abords des villes qu’en frein à l’exploitation.

Jennifer Richard, pourquoi vous vous attaquez à l’impérialisme ?

L’impérialisme consiste en la sécurisation des capitaux (souvent privés) investis à l’étranger par des moyens politiques. En ce sens, il est ancien et malheureusement promis à une grande longévité. Plus il y a de capitaux à protéger, plus l’ingérence est tentaculaire et agressive. Mais ce qui m’intéresse plus que ce concept, en tant que citoyenne, c’est le discours humanitaire qui enveloppe systématiquement ce mécanisme, qui permet à l’Etat de faire adhérer la population à ses plans, et de lui faire endosser leur financement. Qui permet aussi d’envoyer une partie du peuple se faire tuer pour protéger l’intérêt de quelques-uns.

Les opposants à l’impérialisme tels Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Che Guevara que vous citez dans votre ouvrage, se retrouvent avec des personnages comme Ben Laden et Saddam Hussein… Quel est le message d’une telle association ?

Mon intention est de combattre les tabous historiques. Ils sont nombreux, en occident, d’où je m’exprime. On distribue les bons et les mauvais points aux chefs d’Etat du monde entier en fonction de leurs choix d’alliance ou de leurs allégeances au fil des décennies. Les Etats n’ont pas d’amis, ils n’ont que des intérêts, disait Charles de Gaulle. Il n’y a pas de place pour les sentiments, en politique, et je ne vois pas pourquoi cette fiction devrait s’imposer aux citoyens.

Je comprends encore moins pourquoi certains y croient et invoquent « valeurs » et droits de l’homme pour justifier leur passion pour l’actualité télévisuelle, invectivant l’ennemi désigné avec la même hargne irrationnelle que devant un match de foot. J’ai déterminé les noms des « invités » avec minutie. Aucun n’est là par une volonté de provocation de ma part. Toutes les figures présentes ont un lien avec l’histoire d’Ota Benga, soit qu’elles apparaissent dans le récit historique, comme Pierre Savorgnan de Brazza, Roger Casement ou Jean Jaurès, soit qu’elles aient continué le combat des personnages dudit récit, comme Patrice Lumumba, Félix Moumié ou Thomas Sankara.

Par ailleurs, Ben Laden, Saddam Hussein et Mouammar Kadhafi rappellent la figure du marchand d’esclave Tippu Tip, un temps ennemi servant de prétexte à la colonisation, devenu ami, puis de nouveau ennemi. Parmi eux ne se trouvent pas uniquement des figures modèles. Ils se livrent d’ailleurs à un petit concours de popularité, certains se targuant de figurer en effigie sur des t-shirts, d’avoir des avenues à leur nom, tandis que d’autres ont vu leurs cendres dispersées en haute mer, leur dépouille enterrée en plein désert pour éviter toute commémoration. Certains ont eu droit à des funérailles, à des mausolées, d’autres ont été exécutés en public, humiliés et leur nom marqué du sceau de l’infamie.

Certaines morts ont donné lieu à des larmes de tristesse, d’autres à des liesses populaires. Certains ont été assassinés chez eux, dans la rue, lors d’un discours, certains ont été enlevés, torturés, d’autres ont été condamnés, souvent au terme de procès bâclés, par leur propre gouvernement. Certains sont des héros pour l’Occident, d’autres ont été détestés puis réhabilités, d’autres adulés puis traînés dans la boue, certains sont des héros dans leur pays uniquement et des terroristes hors de leurs frontières. Parmi les « invités » se trouvent des dirigeants qui ont tenté de se détourner de leur ancien pays colonisateur, par des discours, ou en renonçant à la monnaie imposée, ou encore en tentant de nouer des alliances avec d’autres Etats.

Des intellectuels qui ont dénoncé les abus de compagnies pétrolières. Des hommes qui ont tué, d’autres qui ont dénoncé l’injustice. Je vous laisse deviner qui est qui… Tous ont été assassinés, en tout cas, et la plupart d’entre eux savaient qu’ils s’exposaient à ce risque. Il y a de tout, dans cette assemblée, des Européens, des Américains, des Africains, un Indien. Des hommes, une femme.

Des Blancs, des Noirs. Des intellectuels, des chefs d’Etat. Des Chrétiens, des Musulmans, un Hindou, des athées. Des hétérosexuels, des homosexuels. Des pacifistes, des indépendantistes. Des socialistes, des anarchistes, des nationalistes, des royalistes. Ils ne sont pas d’accord entre eux. Ils se divisent parfois sur le principe de la révolution, parfois sur ses modalités. Mais ils ont pour point commun d’avoir tous dédié leur vie à leur cause, qui était, pour la grande majorité, de lutter contre l’impérialisme. A partir de la liste des personnalités qui figurent dans mon roman, je me suis amusée à calculer l’espérance de vie d’un anti-impérialisme. Je suis arrivée à l’âge de 48 ans.

Jennifer Richard, est-ce que vous comprenez certains pays africains qui veulent désormais discuter d’égale à égale avec leurs partenaires occidentaux et qui dénoncent la présence de bases militaires étrangères sur leur territoire ?

Tout citoyen aspire à ce que l’Etat dont il est ressortissant soit souverain. Cela passe par les droits régaliens en premier lieu, dont la constitution de son armée et le droit de battre monnaie. Les alliances commerciales devraient refléter le droit des contrats, selon lequel la validité d’un accord repose sur l’égalité et la liberté des parties. Qui nourrit cette aspiration pour lui-même et la refuse aux autres est un impérialiste.

Quel est votre lecture de la situation qui prévaut actuellement au Niger ?

N’étant pas nigérienne, je ne peux me permettre de parler que du point de vue de la France. Je regrette que l’Etat français néglige depuis trop longtemps la diplomatie et la culture, pour ne se manifester à ses « partenaires » que sous la forme militaire. Je regrette que l’Etat français ne pense pas la politique à long terme mais uniquement à l’étroit horizon électoral, qu’il compte sur l’implication personnelle de ses citoyens et administrateurs plutôt que sur les investissements de fond, qu’il pointe du doigt l’ingérence d’autres Etats pour cacher ses propres exactions, passées et présentes, qu’il se place en allié désintéressé aux yeux de ses propres citoyens comme aux yeux des ressortissants des pays où il est présent, et qu’il tienne un discours offusqué devant la rupture des liens qu’il a lui-même imposés selon ses termes, criant à l’ingratitude quand on se détourne de lui.

Cette attitude est selon moi la marque de la politique française depuis des siècles, sur tout le territoire où elle prétend exercer une influence, y compris sur le plan national (je pense aux départements d’Outre-mer en particulier, mais aussi à certains départements « métropolitains », absents des préoccupations de la capitale). N’allez pas croire que je renie la beauté et la douceur de mon pays. Je l’aime pour sa terre, son peuple et sa culture, mais je pense que les gouvernements qui s’y sont succédé n’ont pas été à la hauteur de ces richesses. N’en est-il pas de même pour les citoyens du Niger ?

Propos recueillis par Pouvoirs Magazine